Vom Osmosekraftwerk bis zum Problem der Grauwasseraufbereitung

Zwei Hauptpreise mit geographischen Bezügen – Das Bundesfinale des BundesUmweltWettbewerbs 2025 in Recklinghausen

Während des Verlaufs der 35. Wettbewerbsrunde des BundesUmweltWettbewerbs (BUW) präsentierten die erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmer/innen ihre Projekte und diskutierten vertieft mit den Jurymitgliedern des BUW und den anderen BUW-Teilnehmenden über ihre Arbeiten. Anschließend legten die Jurymitglieder gemeinsam die Preiskategorien für die jeweiligen Wettbewerbsbeiträge fest. Das Finale fand dann in der Natur- und Umweltschutzakademie NRW (NUA) in Recklinghausen statt.

Wiederum konnte eine ganze Anzahl von Teilnehmenden mit Projekten, die einen deutlichen geographischen Bezug hatten, erfolgreich abschneiden. Es ist das Ziel des Wettbewerbs, Jungforscher/innen und junge Talente im Umweltbereich besonders zu fördern. Hauptpreise erhalten Arbeiten, die von der Jury als hervorragend bewertet wurden. Einen hohen Stellenwert haben dabei sowohl Kreativität als auch interdisziplinäre Arbeitsweise und ökologische Handlungsorientierung. Sonderpreise werden vergeben an Projekte, die sich u.a. durch eine besondere Leistung in einem Teilbereich bzw. einer Fachdisziplin ausgezeichnet haben. Förderpreise sollen zur Projektfortführung und zur nochmaligen Teilnahme an der nächsten BUW-Runde ermutigen. Einige typische Merkmale gelungener BUW-Projekte sind wissenschaftliche Arbeitsweisen, schlüssige und nachhaltige Denkansätze sowie besonders lösungsorientiertes Handeln. In der diesjährigen Wettbewerbsrunde wurden insgesamt 266 Projektarbeiten von 661 jungen und engagierten Leuten im Alter zwischen zehn und zwanzig Jahren eingereicht. Einige der zentralen Themen der eingereichten Projekte waren insbesondere der nachhaltige Schutz und die Erhaltung von Biodiversität und Lebensräumen, innovative Ideen zur Nutzung regenerativer Energien und zur nachhaltigen Stadtentwicklung, Einsparung natürlicher Ressourcen sowie neue Vorschläge zur alternativen Energienutzung.

In seiner Eröffnungansprache verteilte der Geschäftsführer des BundesUmweltWettbewerbs, Dr. Marc Eckhardt, großes Lob für die hohe Qualität der eingereichten Arbeiten. Die Begrüßungsworte zum Festakt sprachen Elke Reichert (Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) sowie Norbert Blumenroth (Leiter der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA). Die Preise für die Projekte wurden im Beisein von Diplom-Biologe Holger Voigt (Geschäftsführer von Geoscopia Umweltbildung) verliehen, der auch den Festvortrag hielt.

Zwei Hauptpreise für ausgezeichnete Arbeiten mit geographischen Bezügen

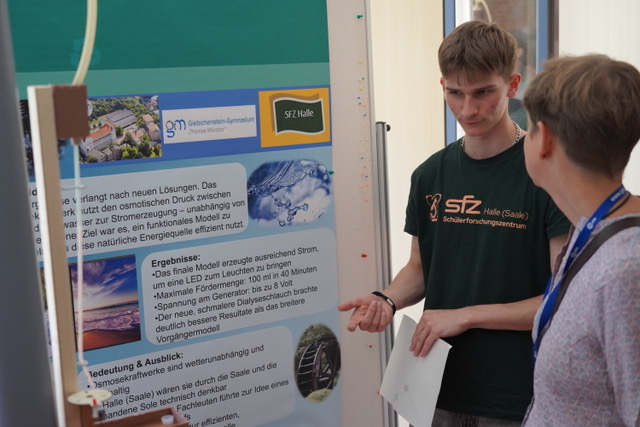

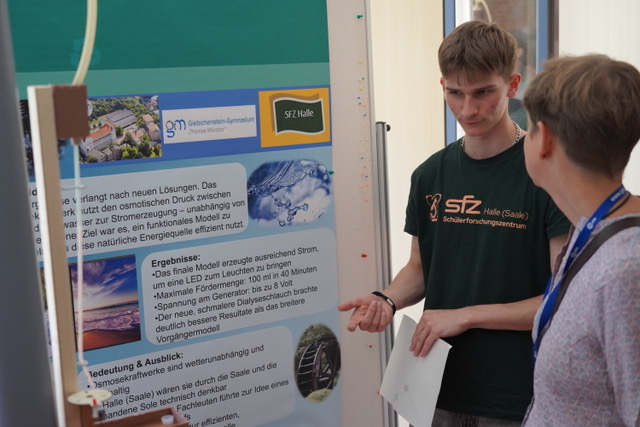

Im BUW I (10- bis 16-Jährige) ging einer der begehrten Hauptpreise an Tim Peplinski (Schülerforschungszentrum Halle/Saale e.V., Sachsen-Anhalt) für sein Projekt „Das Osmosekraftwerk – ein grüner Energielieferant für die Zukunft“. Es ist allgemein bekannt, dass die Verbrennung fossiler Ressourcen zur Bereitstellung von nutzbarer Energie ganz maßgeblich zum negativen Trend beim Klimawandel beiträgt, denn es werden große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Zudem sind die über einen großen erdgeschichtlichen Zeitraum gebildeten fossilen Ressourcen nicht erneuerbar. In seinem Projekt widmet sich der Jungforscher einer zukunftsweisenden und komplexen Fragestellung bei der Nutzung alternativer Energiequellen zur nachhaltigen Energiegewinnung: der Nutzung von Osmosekraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie. Hierzu entwickelte er schrittweise ein funktionierendes Modell, das zur Energieerzeugung auf den grundlegenden physikalisch-chemischen Prinzipien der Osmose basiert. Mit seinem Modell lässt sich über den durch Osmose verursachten hydrostatischen Druck elektrische Energie erzeugen, ohne Treibhausgase zu emittieren. Tim präsentierte seine Ergebnisse verschiedenen Fachexpert/innen, um die Funktionalität und Anwendbarkeit seiner Entwicklung immer weiter zu optimieren. Zudem nahm er Kontakt zu regionalen Energieversorgern auf, um ein zukunftsweisendes Konzept für eine nachhaltige Energiespeicherung zu entwickeln, das auch mehrere Varianten für einen geschlossenen Kreislauf enthält. Die Jury zeigte sich überzeugt, dass sein Osmosekraftwerk das Potential für eine wetterunabhängige und emissionsfreie Energiequelle bietet.

Ein Hauptpreis im BUW II ging an Benjamin Rüdiger und Lorenz Schwarz (Immanuel-Kant-Gymnasium, Tuttlingen/Baden-Württemberg) für ihre Arbeit „Duschen rettet die Welt – Grauwasseraufbereitung leicht gemacht“. Die Verfügbarkeit von Trinkwasser gerät beim voranschreitenden Klimawandel immer mehr in den Fokus der Ressourcenschonung. Die beiden Jungforscher sehen in privaten Haushalten ein erhebliches Einsparpotential. In ihrem mehrjährigen Projekt entwickelten sie aus Standardbauteilen eine Aufbereitungsanlage für Grauwasser, die benutztes Dusch- oder Badewasser auffängt, aufbereitet und für die Toilettenspülung verfügbar macht. Auf diese Weise können die beiden Jungforscher Trinkwasser einsparen, das normalerweise für die Toilettenspülung genutzt worden wäre. Ziel ihrer Entwicklung ist eine möglichst kostengünstige, einfache und kompakte nachrüstbare Anlage für eine Wohnung oder ein Haus, die sich einfach bedienen lässt und automatisiert arbeitet. Das Grauwasser wird in einem Behälter gesammelt, anschließend im Kreislaufverfahren mehrfach filtriert, mittels UV-Licht entkeimt und nach Einhaltung bestimmter Grenzwerte für die Toilettenspülung bereitgestellt. Die zwei Gymnasiasten konzipierten ihre Entwicklung in der Form, dass immer genügend Wasser für die Toilettenspülung zur Verfügung steht und dass überschüssig anfallendes Wasser der Kanalisation direkt zugeführt wird. Mit ihrem Projekt halten die beiden Jungforscher alle aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben zu Wasserqualitätsanforderungen ein.

Drei Sonderpreisen für ausgezeichnete Arbeiten mit geographischen Bezügen

Ein Sonderpreis im BUW I ging an Sophia Schmidt und Sarah Vohler (Staatliche Realschule für Mädchen, Neumarkt Oberpfalz/Bayern) für ihre Arbeit „Papierhandtücher? – Muss das sein?“. Den beiden Jungforscherinnen war aufgefallen, dass an ihrer Schule sehr viele Papierhandtücher zur Handtrocknung nach dem Händewaschen anfallen, die unmittelbar nach der Benutzung im Papierkorb landen. Diese große Abfallmenge möchten sie verhindern. Sie haben zunächst die Menge an benutzten Papierhandtüchern in der eigenen Schulklasse mittels einer Analyse quantifiziert, in der sie bestimmte Faktoren berücksichtigten. Nach vier Wochen zählten sie weit über 700 Papierhandtücher aus. Daraufhin beschlossen die zwei Schülerinnen, gemeinsam auf den Gebrauch von Stoffhandtüchern umzustellen, indem die Mitschüler/innen von zuhause ein kleines Handtuch mitbringen. Auf diese Weise kann jeden Tag ein neues Handtuch zur Verfügung gestellt werden, das nach dem Tag der Nutzung zur Reinigung wieder mit nach Hause zurückgenommen wird. Die Mitschüler/innen haben dann einen klar definierten Zeitraum, das eigene mitgebrachte Handtuch gewaschen wieder zur Verfügung zu stellen. Durch dieses Verfahren lässt sich eine erhebliche Menge an Abfall an der Schule vermeiden.

Ein weiterer Sonderpreis im BUW I wurde vergeben an die Arbeit „Klimaanpassung an Gebäuden – welchen Beitrag können Fensterscheiben leisten?“ von Tim Lautenschläger und Yuri Yokota Bellke (Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg / Bayern). Die Jungforscher befassten sich mit passiven Maßnahmen zur Reduktion des Energieaufwands für eine Klimatisierung der Klassenräume, womit sie einen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Senkung von CO2-Emissionen leisten wollen. Sie untersuchten unter realen Bedingungen unterschiedliche Markisenstoffe und deren Effekte zur Reduktion der Temperaturen in mehreren Schulklassenräumen insbesondere in den Sommermonaten. Die beiden Jungforscher haben ihr Forschungsprojekt mit Betrachtungen zur Wärmedämmung von Fensterscheiben in der kalten Jahreszeit erweitert. Hierbei wiesen sie empirisch nach, dass sich Dreifachgläser hinsichtlich einer Wärmedämmung besser eignen als Zweifachgläser. Mit ihrem Projekt leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Ressourcenschutz und zur Senkung von CO2-Emissionen.

Einen Sonderpreis in BUW II erhielt Dana Pöhlmann (Berufliche Oberschule Bayreuth/Bayern) für ihre Arbeit „Die Verbindung von Diabetes und Nachhaltigkeit: Ein Lösungsansatz für eine gesunde Zukunft“. Allein in Deutschland entstehen in Kliniken medizinische Abfallmengen im sechsstelligen Tonnenbereich. Auch im privaten Bereich werden jährlich (insbesondere für chronische Krankheiten) große Mengen an medizinischem Material benötigt, die nach der Anwendung sehr viel Abfall produzieren. Dabei handelt es sich um eine wenig fokussierte Umweltproblematik, die selbst in der Abfallwirtschaft bisher wenig Beachtung findet. Das war der Grund, warum sich Dana Pöhlmann dem möglichen Einsparpotential von medizinische Ressourcen in der heimischen Diabetestherapie widmete. Ihr Ziel ist die Reduktion medizinischer Abfälle, die durch eine Insulintherapie im privaten Bereich entstehen. Dieses will sie erreichen durch eine Verbesserung der eigenen Blutzuckerwerte, die aus einer geänderten Lebensweise resultieren. Zu diesem Zweck führte die Gymnasiastin einen zweimonatigen Selbstversuch durch, bei dem sie ihre Ernährungsgewohnheiten so umstellte, dass durch eine bewusstere und gesündere Ernährung sowie ergänzende sportliche Aktivitäten der medizinische Aufwand für die laufende Diabetestherapie reduziert werden konnte. Die daraus resultierende Abfallreduzierung des medizinischen Materials wurde von ihr protokolliert und sie verglich ihre Daten mit den sonst üblicherweise anfallenden Abfallmengen. Mit ihren Versuchsergebnissen zeigte sie, dass durch eine gesündere Ernährung in Kombination mit definierten sportlichen Aktivitäten weniger Insulin verbraucht wird und dieses zu Einsparungen bei den Sonderabfällen einschließlich derer Verpackungen führt.

Sonderpreis des Verbands Deutscher Schulgeographie e.V. (VDSG)

Der Sonderpreis des Verbands Deutscher Schulgeographie e.V. (VDSG) für eine bemerkenswerte Leistung, die aus dem Geographieunterricht erwachsen ist, konnte nach Meinung der Jury in dieser Wettbewerbsrunde leider wieder nicht vergeben werden. Dabei besteht weniger ein Mangel an Arbeiten mit einem geographischen Bezug (vgl. die obigen Beispiele), sondern es liegt an den Wettbewerbsbedingungen, die besagen, dass Sonderpreise – im Gegensatz zum Wettbewerb „Jugend forscht“ – nicht in Kombination mit Haupt- oder anderen Sonderpreisen vergeben werden können. So müssen wir auf die Ergebnisse der nächsten Wettbewerbsrunde 2025/26 warten.

Förderpreise mit geographischem Bezug im BUW I

• „Moore als CO2-Speicher – was passiert, wenn sie austrocknen?“, Ella Marie Spanier, Schülerforschungszentrum Südwürttemberg, Tuttlingen / Baden-Württemberg.

• „Wie man eine schöne Landschaft nachhaltig verbessern könnte“, Maurice Bahr, Ariana Frank und Johannes Prüm, Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Bernkastel-Kues / Rheinland-Pfalz.

• „Mensch und Fluss – Bamberg und die Regnitz“, Ludwig Weiß, Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg / Bayern.

• „Save The Seas“, Kai Czwak, Arick Elske, Marc Keppchen und zwei weitere Personen, Burg-Gymnasium Wettin, Wettin-Löbejün / Sachsen-Anhalt.

Förderpreis mit geographischem Bezug im BUW II

• „Green Support – Fassadenbegrünung und Albedo-Effekt: Messungen an der Friedensburg-Oberschule“, Michael Achourov, Manar Al Ghaib und Burak Ylmaz, Friedensburg-Oberschule / Berlin.

Das Anmeldeportal zur nächsten Wettbewerbsrunde ist bereits geöffnet

Die Teilnahme am BundesUmweltWettbewerb ist möglich für Schüler/innen im Alter von 10 – 20 Jahren aller allgemein- und berufsbildenden Schulen, Jugendgruppen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Freiwilligendiensten wie dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) und dem Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Organisation des Wettbewerbs erfolgt vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Universität Kiel. Der Träger des Wettbewerbs ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Wettbewerbsrunde 2025/26 hat bereits begonnen. Einsendeschluss für die frei wählbaren Themen ist der 15. März 2026; die Anmeldung sollte sobald wie möglich erfolgen. Projektbeispiele, Anmeldungsformulare und der Leitfaden des Wettbewerbs mit detaillierten Informationen sind erhältlich unter: BUW-Bundesgeschäftsstelle, BundesUmweltWettbewerb, IPN, Olshausenstr. 62, 24118 Kiel; Tel. 0431/880-1610; Mail buw@leibniz-ipn.de; Homepage: www.buw-home.de

Volker Huntemann